受付9:00~18:00 ※土日祝除く

2025.11.052025.11.04

Web制作 システム その他

黒い画面に白い文字のターミナル。不思議なコマンドを入力してタンッとエンターを叩く姿は専門家らしい格好良さがある一方で、ウェブ制作者でも苦手意識のある人もいるではないでしょうか。みなさんはこの黒画面を何と呼んでいるでしょうか?ターミナル?シェル?コンソール?

普段なんとなく使っているこれらについてまとめてみました。

ターミナル/シェル/コンソールの違い

これらの言葉の区別が難しかったり、人によって認識が微妙に違うように感じる主な理由の一端は、その歴史にあります。インターネットという概念が生まれた1960年代はコンピューターといえばメインフレームのことでした。電算室にIBMの大きなコンピューターが鎮座しており、そこにキーボードとモニターがセットになった端末機を物理的に繋いでコンピューターに指示を送っていました。「2001年宇宙の旅」のHALのようなイメージです。

時代が進みコンピューターの形状が変わるにつれて形を変えていきましたが、根本的な役割は変わっていません。それぞれをまとめてみます。

ターミナル

元々は「物理的な端末機(キーボード+モニタ)」のことでした。転じて現在では「端末を模したソフトウェア」を指します。この文脈で言うと厳密にはターミナルエミュレーターです。Windows Terminal、MacのTerminal、Linuxのgnome-terminalなどがこれに当たります。お馴染みの黒画面はターミナルということになります。

「VT100 端末」と検索すると出てくるのが当時のターミナル(物理)です。

シェル

シェルはOSのカーネル(核となる部分)とユーザーを仲介する翻訳者のような素材です。シェルがなければターミナルからコマンドを打ってもOSは理解できません。OSとユーザーを橋渡しする通訳者のような存在が殻(シェル)です。Linux(Unix)のshやbash、Windowsのcmd.exe(コマンドプロンプト)やPowerShell、MacOSのbash(Catalina以降はzsh)がシェルです。

コンソール

大型コンピューターに備わった管理者専用端末が本来はコンソールと呼ばれていました。管理者以外の権限のユーザーはターミナル(端末機)をその都度接続していました。管理者=コンソール、それ以外のユーザー=ターミナルでした。現在ではこの区別はなくターミナルとほぼ同意で使われることも多いようです。但し、サーバールームで物理的にノートPCを接続することは「コンソール接続する」と言いますので、過去のニュアンスは残っているとも言えます。

それではプロンプトとは?

上記の言葉とは別に「プロンプト入力」などという言い方もあります。「プロンプト窓にこれからいうコマンドを打ちこんでください」と言えばニュアンスは十分に伝わるはずです。黒い画面をプロンプトやプロンプト窓と呼ぶ慣習はどこからきているのでしょうか?

そもそもプロンプトとは

コンピューターの文脈におけるプロンプトとはシェルが「入力待ち」の状態になっているときの文字列(記号)を指します。bashであれば user@host:~$ の状態、Windowsのcmd.exeであれば c:\> と表示されている状態です。

偉い人がメディアに向かって演説する際に原稿を表示するガラス状のモニターのことを「プロンプター」と呼びます。厳密には「テレプロンプター」という名称のようです。そもそもプロンプトとは「促す」「働きかける」という意味の言葉のようです。「ほら、早く命令してくださいよ」と「促し」ているわけですから、納得できる気がします。

なぜプロンプト窓=黒い画面となってしまったのか?

ここでもWindowsが話をややこしくしており、Windows95/98/XPなどでは「MS-DOSプロンプト」というアプリが実装されていました。これはMS-DOS互換環境を起動するプログラム(アプリ)の名称でした。MS-DOSはWindowsの前身といえるMicrosoftのCUIのOSで、商業的に大ヒットしたWindows 3.1はMS-DOSを無理矢理GUIを被せたようなOSでした。Windows 95/98/2000/MEまではMS-DOSとのハイブリッド状態であったため、MS-DOSに直接コマンドを打てる「MS-DOSプロンプト」はなくてはならないものでした。

そのため古くからのWindowsユーザーには「黒い画面=DOSプロンプト」というイメージが強く残ることになったのではないでしょうか。

なぜ区別がつきにくくなるのか

これは個人的な意見になりますが、WindowsのコマンドプロンプトやPowerShellはターミナルとシェルがわかれておらずセットが基本となっていたことが原因のひとつではないかと思います。実際、PowerShellをターミナルと紹介している記事を見かけます。実際はその名のとおりシェルですがターミナルも内包しているため、それでも意味はとおります。

一方でLinuxではxtermやgnome-terminalなどターミナルエミュレーターがあり、どのシェルを使用するか(bash、zshなど)を選択します。Macの標準ターミナルはターミナル(アプリ名はTerminal.app)であり、シェルはbash(Catalina以降はzsh)です。

Windowsは長らくシェルとターミナルがセットで提供されていましたが、2019-2020年にWindows Terminalが発表、リリースされ、ここから明確にターミナルとシェルの役割を切り分け始めました。

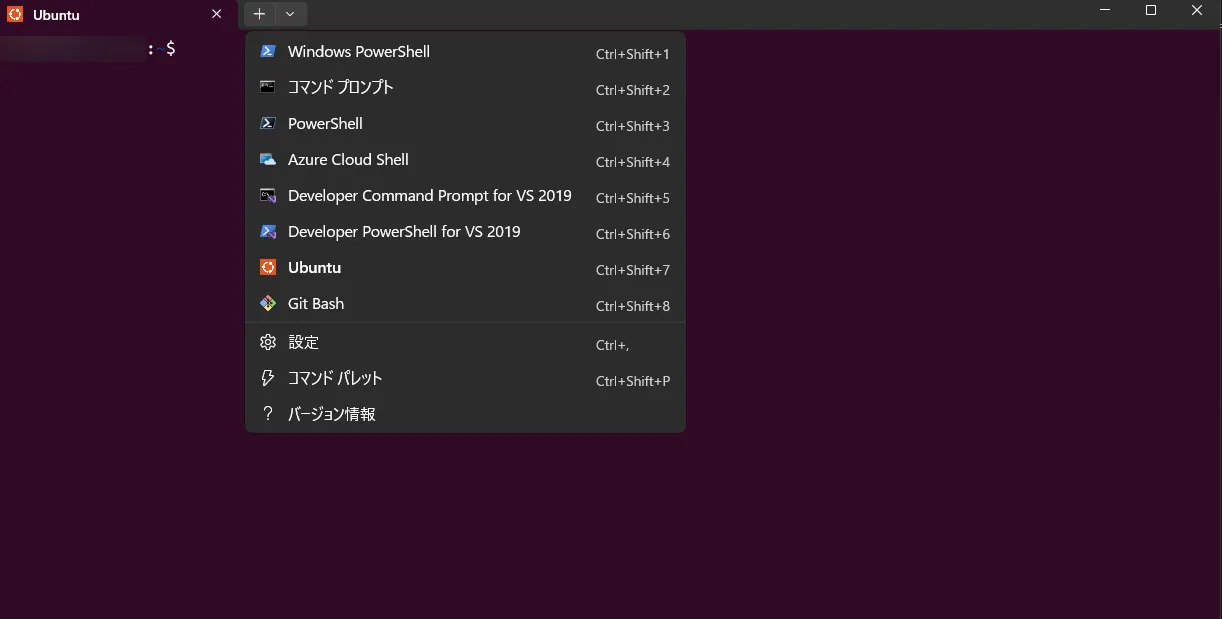

現在ではWindows TerminalからPowerShellやコマンドプロンプト、Git Bashが同列で選択できるようになっています。

GUIとCUI

GUIとCUIについても念のため補足します。

GUIは「グラフィカルユーザーインターフェース(Graphical User Interface)」の略で、マウスやタッチパネルでアイコンやボタンを操作する直感的で視覚的なインターフェースです。一方、CUIは「キャラクターユーザーインターフェース(Character User Interface)」の略で、キーボードでコマンド(文字列)を入力して操作する、文字のみのインターフェースです。

なぜ「CUIコンソール」と呼ぶのか

コンソールの項目でも書いたとおり、昔はコンソール=物理的な管理者専用端末を指しました。ところが現在ではコンソールの意味は広がり、ターミナルとあまり区別がなくなったり、管理画面全般をコンソールと呼んだりもします。

広義となった言葉を補足する意味で、サーバーにSSHで接続する場合などはCUIコンソール(=文字ベースのコンソール)と呼んだりしますし、ウェブブラウザから接続するGUIの管理画面をGUIコンソールと呼んで区別したりもします。

キーボード入力で命令するとCUIコンソール、マウスで命令するとGUIコンソールという程度の意味合いしか残っていないのかもしれません。

まとめ

厳密に言えばTerminal/Shell/Prompt/Consoleにはそれぞれの定義があり、区別されるべきものでした。一方で、歴史的な流れがあり、ハードウェアもOSも変遷していく中で、境界があいまいになったり、一時的に区別がつきにくくなったり(Windowsにおけるターミナルとシェルのように)して現在に至ります。

口語のレベルではそれほど神経質にならず使っても問題なさそうに思います。少なくとも意味は通ることがほとんどでしょう。一方で、手順書や障害対応マニュアル、あるいは後進の教育の際には少し気にしてみてもよいかもしれません。

お問い合わせCONTACT

株式会社エー・エム・ティーは

印刷物からホームページ制作・更新運用管理までトータルサポート。

企業様の課題解決や企業価値向上のお手伝いをいたします。